아주 재미있고도 신비로운 주제를 다뤄보려 한다.

지난시간에 전기자동차에서 말하는 "절연"에 대해서 알아보았다.

오늘은 절연의 정도를 수치적으로 나타내는 "절연저항" 값을 전기자동차 시스템에서 어떻게 측정하는지 살펴보겠다.

전기자동차에 실제로 절연저항이란 저항이 달려있는건 아니다.

누설 전류를 기반으로 "이 정도 저항이 달려있다고 생각할 수 있겠다!" 가정하는 미지의(Unknown) 저항이다.

전기자동차에서 이 미지의 저항, 절연저항을 측정하는 방법은 여러가지가 있다.

그 중 가장 대중적으로 사용되는 방법을 소개해보고자 한다.

먼저 복습을 해보자면,

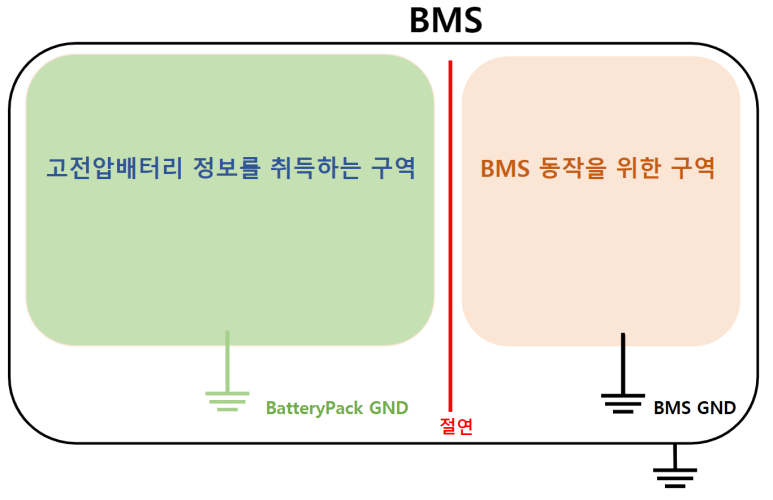

절연이란 전기자동차내에 고전압(HV)배터리 영역과 저전압(LV)배터리 영역을 구분 짓는 것 이었다.

여기서 고전압 영역이라 하면 배터리팩을 Source로 사용하는 영역이고,

저전압 영역은 Bonnet에 위치한 12V Aux 배터리를 Source로 사용하는 영역이 되겠다.

"전기영역 vs 전자영역"으로고 구분지어 생각해도 좋을 듯 하다.

절연의 개념이 헷갈린다면 아래 지난번 포스트를 참고하길 바란다.

[박우디의 개발여행/전기차 이야기] - 05. 절연(Isolation) 이란?

05. 절연(Isolation) 이란?

전기자동차를 보며 많은 사람들이 우려하는 Event는 당연 화재와 감전이다. 실제로도 Filed에서도 관련된 사고들이 끊임없이 발생한다. 전기자동차의 화재와 감전을 방지하기 위해, 설계/개발

thewoodypark.tistory.com

지난번 포스트를 기억한다면 아래의 그림도 익숙할 것이다.

그림 속 두 영역이 절연(분리)이 잘 되었는지를 수치적으로 확인해보기 위해 만들어낸 개념이 "절연저항" 이다.

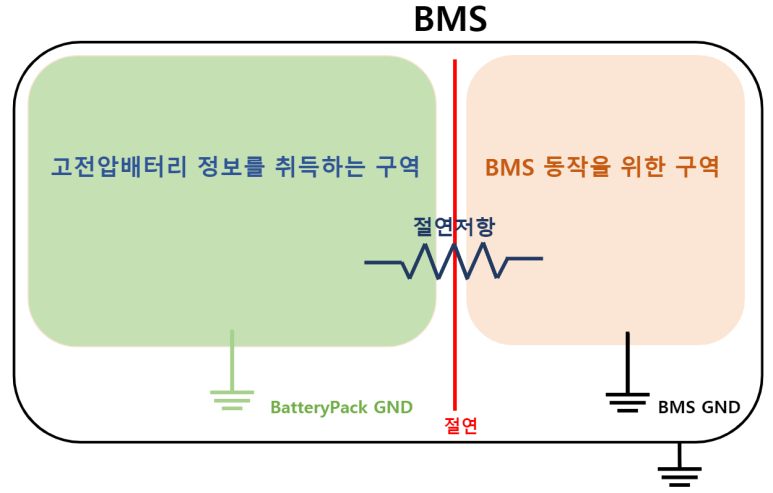

그렇다면, 절연저항은 어디에 위치하게 될까?

아마 아래 그림처럼 HV영역과 LV영역 사이에 존재할 것이다.

그리고,

절연이 완벽하게 이뤄졌다면 이론적으로 절연저항 값은 무한대가 된다.

실제로 전기차에서 측정해보면 무한대까지는 아닌 수백 Mohm 정도가 관찰된다.

수백Mohm의 절연저항 값도 사실 꽤나 높은 값이다.

절연이 잘 이뤄졌다고 판단할 수 있다.

전기차 시스템은 동작 중에 이 절연저항 값을 지속적으로 측정하면서 위험을 판단한다.

그래서 절연저항을 어떻게 측정하냐고?

절연저항을 측정하기 위해서는 절연저항에 전류가 흐르게 해야한다.

전류가 흐르면 전압이 관찰될 것이다.

이 때 관찰되는 전압값을 토대로 역산하여 절연저항 값이 도출 가능하다.

그러나!

절연저항은 너무 큰 값이기 때문에 전류를 흘릴 수가 없다.

전류가 쉽게 흐른다면 그건 이미 절연저항으로서의 역할을 못하고 있는 셈이다.

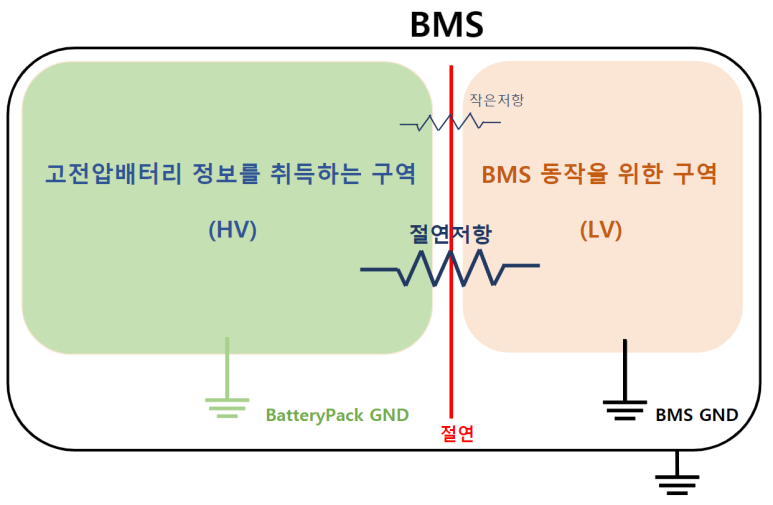

따라서 우린 절연저항 측정회로라는 걸 이용하여,

아래와 같이 절연저항과 병렬위치에 작은 저항값을 놓아 볼 것이다.

그럼 그 작은 저항값 양단에 전류가 흐르면서 전압이 걸리게 된다.

작은 저항은 절연저항과 병렬연결이기 때문에,

절연저항에도 같은 값의 전압이 걸리게 된다.

이 값을 토대로 역산하면 절연저항 값을 산출해 낼 수 있다.

이것이 절연저항 측정의 가장 큰 컨셉 이다.

작은저항이 놓이면서 HV와 LV간에 전류가 흐른다는 것은,

절연이 순간적으로 깨졌다는 뜻이다.

다시 말하자면,

작은저항이 HV와 LV 간 "절연을 깼다"고도 볼 수 있다.

따라서 이렇게 작은저항을 사용하는 방식을 일컬어,

"절연을 깨면서 절연저항을 측정한다"고 말하기도 한다.

이제 그림을 다시 그려보겠다.

이번에는 좀 더 실무자 관점으로 그려볼 생각이다.

업계에서 아래와 비슷한 그림을 본적이 있다면, 내가 그렸을 가능성이 높다..ㅎㅎ

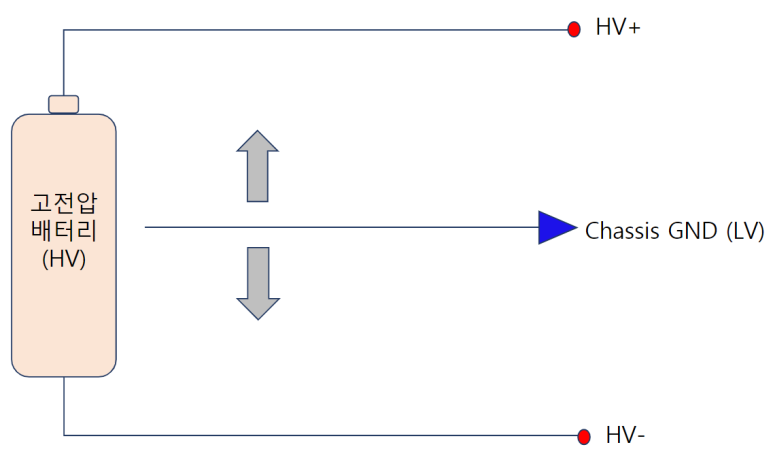

고전압의 커다란 관점에서 보면 LV 영역은 한 점으로 보인다.

즉, LV 0V(Chassis GND)나 LV 12V(Aux Battery)나 HV가 보기엔 동일한 전위로 보여진다.

그래서, 위 그림처럼 Chassis GND = LV로 통틀어서 표현해보았다.

그럼 여기서 문제!

고전압배터리의 양단을 HV+ 그리고 HV-라고 한다면,

Chassis GND 즉 차체의 전위는 어디쯤에 위치할까?

정답은 "아무도 알 수가 없다." 이다.

Chassis GND 전위는 HV+와 HV- 사이에 위치할 수도 있고,

시스템 구성에따라 HV-보다 아래에 위치할 수도, HV+보다 위에 위치할 수도 있다.

하지만! 전기자동차에서는 Chassis GND의 전위 위치를 어느정도 유추할 수 있다.

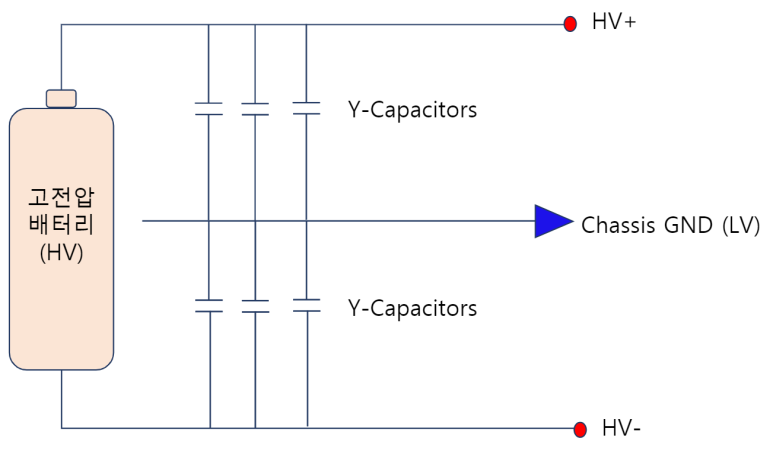

전기자동차에 존재하는 Y-Capacitor들 때문이다.

Y-Capacitor는 차량 내에 여러곳에 위치하게 된다.

ECU(Electric Control Unit = control board)들 안에도 다수 존재한다.

기구설계에 따라 의도치않게 기생 Capacitor 성분으로 생성되기도 한다.

기생 Cap을 제외하곤, 대부분 HV Path에 존재하는 Noise를 Chassis GND로 빼주는 역할(Bypass Cap)을 한다.

위 그림과 같이 위&아래 골고루 존재하는 Y-Capacitor의 영향으로,

Chassis GND는 대부분 Normal 상태에서 HV+와 HV- 거의 정 가운데 위치한다고 볼 수 있다.

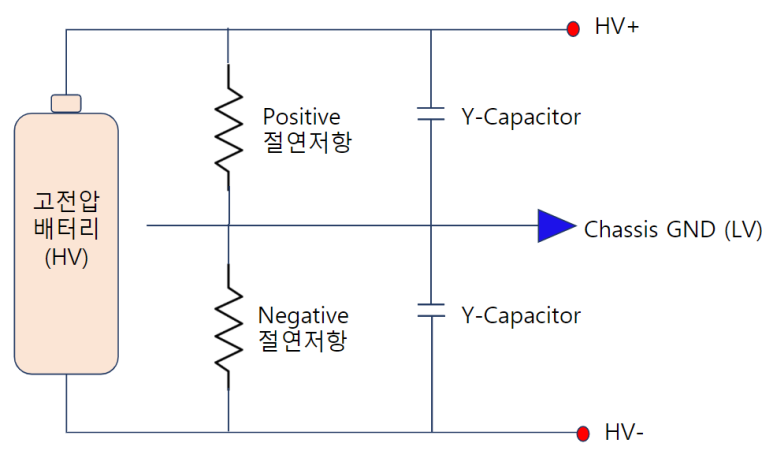

자, 그럼 절연저항은 어디에 위치하게 되는 걸까?

HV와 LV사이에 위치해야 하니,

아래와 같이 양단에 2개가 위치한다고 생각할 수 있다.

HV+와 LV사이에 존재하는 절연저항을 Positive 절연저항,

HV-와 LV사이에 존재하는 것을 Negative 절연저항이라고 불러보겠다.

자! 여기까지 잘 따라왔다면,

전기자동차의 고전압 배터리팩의 전위구조 및 절연형상에 대해 이해한 것이다.

전기자동차에서 절연이 어떤식으로 형성되는지 이해하기 위해서는

먼저 위의 전위구조를 정확하게 파악하고 있어야 한다.

고전압 배터리를 관리하는 BMS(Battery Management System)에서

'고전압 배터리' 나아가 '전기자동차'의 절연저항을 측정한다.

그럼 BMS가 어떻게 절연저항을 측정하는지 한번 살펴보겠다.

기본 원리는 앞서 미리 설명한 절연을 깨며 측정하는 것이다.

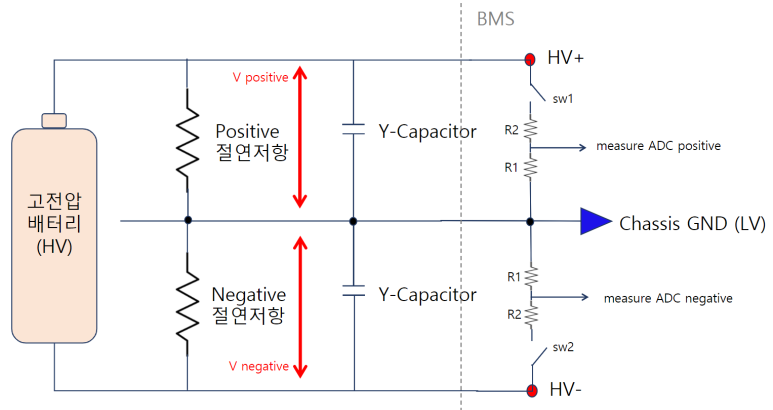

우선, HV+ to Chassis GND에 걸리는 전압을 V positive,

그리고 HV- to Chassis GND에 걸리는 전압을 V negative라고 정의한다.

여기서 중요한 것은 항상 V positive + V negative = HV(고전압배터리 값)이 된다는 것이다.

평소 sw1과 sw2가 Off일 경우, 각자 HV값의 절반씩 가지고 있는다.

즉 고전압배터리가 400V라고 치면,

평소에는 V positive = 200V & V negative = 200V의 값을 가지고 있을 것이다.

R1+R2가 절연저항을 측정하기 위해 절연을 깨주는 작은저항(=절연 측정저항)이다.

sw1 과 sw2는 작은저항을 연결하고 + 떼주는 역할을 한다.

switch없이 그냥 R1+R2를 상시 연결해버린다면,

차량은 절연이 지속적으로 깨져있는 상황이 되기때문에 시스템 적으로 좋지않다.

절연을 깨는과정에서 발생하는 전력소모도 모두 낭비이기 때문에 무시할 수 없다.

그래서 측정주기를 정하여 sw1 과 sw2의 On/Off를 반복한다.

주기에 따라 sw1&sw2를 동시에 on/off할 수도 있고,

번갈아가면서 on/off 할 수도 있는데, 이건 설계하는 사람이 정하기 나름이다.

참고로,

동시에 switching on/off하는 것을 two-meter 방식이라하고,

번갈아 on/off하는 것을 one-meter 방식이라 한다.

왜 이렇게 부르는지 또 주저리주저리 나열하면 글이 너무 길어질 것 같으니... 일단은 넘어간다.

다만 이 포스팅에서는 one-meter방식을 base로 설명을 진행하겠다.

One-meter와 Two-meter간 어떤 방식이 더 좋다고는 말하기 힘들다.

One-meter 방식을 사용할 경우 특정 Logic을 적용하면

Two-meter방식보다 절연저항 측정주기를 단축시킬 수 있다는 장점이 있으나....

음... 크게 중요한 부분은 아니다.

말이나와서 첨언하자면,

절연 측정주기는 너무 길어도 or 짧아도 안된다.

측정주기가 너무 짧을 경우 정확한 값을 측정하기 어려울 수 있다. (이유는 다음 포스팅을 통해 설명하겠다.)

너무 길 경우는 Event 발생 감지가 너무 늦어질 수 있겠다.

그래서 이 부분은 자동차회사 및 배터리회사에서 잘 고민해서 정해야겠다.

마지막으로,

절연측정 저항이 R1과 R2로 구분되어 존재하는 이유는 전압분배를 위해서 이다.

switch를 On하면 고전압이 그대로 BMS에 걸리게 될텐데,

BMS에 존재하는 전자소자 ADC(Anaolog to Digital Converter)가 전기자동차 배터리팩에 준하는 그 엄청난 고전압을 측정할 순 없다.

보통 마이컴의 동작전원에 맞춰 0~5V의 input을 감지가능하니,

따라서 R1과 R2를 이용해 측정되는 고전압을 0~5V level로 분배시키는 것이다.

예를들어 R1을 1Mohm, R2를 10kohm 정도로 잡는다면,

고전압이 1/100배로 분배되므로, 이정도면 ADC IC가 부담없이 전압을 측정할 수 있겠다.

고전압 값이 더 높아진다면, 당연히 분배율도 더 높게 정해야한다.

자 그럼,

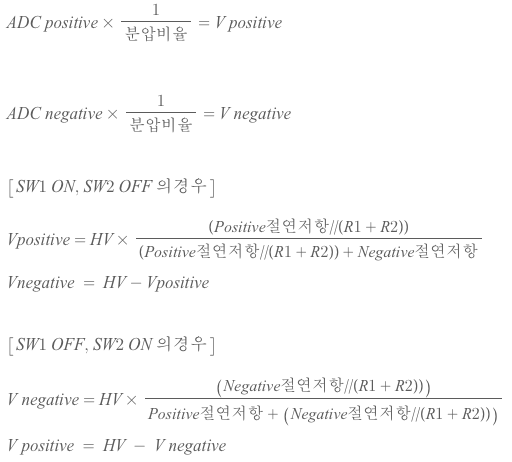

위의 회로구성으로 절연저항값이 어떻게 도출되는지 살펴보자.

sw1을 on시키면,

V positive값이 분압되어(비율: R1/R1+R2) ADC positive값으로 measure 된다.

반대로 sw2를 on시키면,

V negative값이 분압되어 ADC negative값이 measure 된다.

자 이제 모든 준비가 완료되었다.

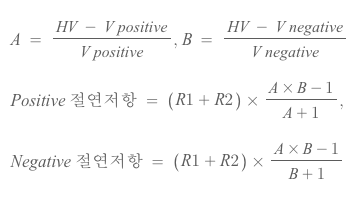

위 식을 이용하여 연립방정식을 풀어주면,

아래와 같이 Positive 절연저항값과 Negative 절연저항값을 구할 수 있다.

BMS는 산출한 절연저항값을 Positive 절연저항과 Negative 절연저항 따로 Report 할 수도 있고,

두 값을 합쳐 평균값으로 Report하기도 한다.

이것도 관련하여 자동차회사마다 다양한 전략이 나올 수 있다.

자~ 여기까지 BMS에서 분압을 거쳐 측정되는 값들을 이용해서, 어떻게 절연저항 값을 도출하는지 살펴보았다.

원리만 이해하고 싶다면,

절연 측정저항(R1+R2)을 연결했을 때 걸리는 전압을 역산해 절연저항값을 도출한다. 라고만 이해해도 충분하다.

나름 쉽게 설명해 본다했지만, 사실 오늘 다룬내용이 절대로 쉬운내용은 아니다.

하지만 식을 직접 도출해보거나 외우지는 않더라도,

대략적으로나마 어떤식으로 값이 도출이 되는지는 눈으로 보는게 좋긴 하다.

글이 너무 길어지는 듯 하여 이정도에서 끊고,

다음시간에는 실제로 V positive값과 V negative값을 measure할 때 어떤 경향을 보이며 측정되는지 살펴보겠다.

'박우디의 개발여행 > 전기차 이야기' 카테고리의 다른 글

| 08. 전기차배터리의 병렬 & 직렬연결 특성 (0) | 2023.02.18 |

|---|---|

| 07. 전기자동차 절연저항 측정원리 - 2탄 (4) | 2023.02.16 |

| 05. 절연(Isolation) 이란? (1) | 2023.01.26 |

| 04. 기능안전의 적용 (0) | 2023.01.25 |

| 03. 기능안전(Functional Safety)의 개념 (0) | 2023.01.23 |